※当サイトはアフィリエイトを利用しています

日本のクラシック音楽をけん引した「世界のオザワ」こと、指揮者の小澤征爾(おざわ・せいじ、1935-2024)さん。

このシリーズでは、小澤征爾さんの録音で50人の作曲家にふれながら、クラシック音楽の歴史を旅します。

この機会に「クラシック音楽を聴いてみよう」という方向け、クラシック入門シリーズです。

シリーズ一覧はこちらのページで確認できます。

目次(押すとジャンプします)

31:レオシュ・ヤナーチェク(Leoš Janáček、1854-1928)

絵に描いた鍵盤で勉強

チェコは現在でも音楽大国のひとつです。

「モルダウ」で有名なスメタナ(Bedřich Smetana、1824-1884)や「新世界より」で有名なドヴォルザーク(Antonín Dvořák、1841-1904)は、現在のチェコの西部にあたるボヘミアの生まれですが、ここでご紹介するレオシュ・ヤナーチェク(Leoš Janáček、1854-1928)は東部のモラヴィアに生まれました。

20歳を過ぎて、プラハのオルガン学校で学んでいたころは、大変貧しく、練習のためのピアノも手に入れられなかったと言われています。

机に鍵盤の絵を描き、それで練習するほどの苦学生でした。

ただ、その時期には先輩ドヴォルザークと出会い、親交を深めることができました。

その後もドイツのライプツィヒで学んだりしていますが、やがて、自分自身の音楽語法の追求に舵を切り、独自の音楽世界を切り開きました。

強い個性をはなつ彼の作品は評価がなかなか定まらず、現在のような高い人気と評価を獲得するようになるのは、20世紀後半から21世紀にかけてのことです。

小澤征爾さんで聴くヤナーチェク

シンフォニエッタ

独自の音楽語法を確立したヤナーチェクの作品群のなかで、比較的早くから人気を獲得していたのが、亡くなる2年ほど前、最晩年に書かれた「シンフォニエッタ」です。

体育協会のファンファーレとしての委嘱で書かれた作品ですが、ヤナーチェク自身は、“ 勝利にむかって戦う、自由を有する現代人の、精神の美しさと喜び、勇気と決意を表現するもの ”と、この作品を定義しています。

小澤征爾さんは、このヤナーチェクの代表作「シンフォニエッタ」をシカゴ交響楽団と若き日にレコーディングしています。

( Apple Music↑ ・ Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)

ちなみに、この「シンフォニエッタ」はクラシック音楽のなかでも比較的マニアックな作品なのですが、村上春樹さんの「1Q84」という小説で登場するため、一時期たいへん日本で流行しました。

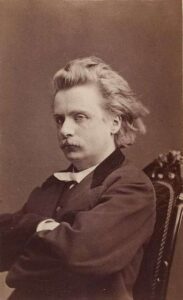

32:エドヴァルド・グリーグ(Edvard Grieg, 1843-1907)

これが北欧

次にご紹介するのは、北欧の国ノルウェーを代表する国民楽派、エドヴァルド・グリーグ(Edvard Grieg, 1843-1907)です。

代表作は、劇付随音楽「ペール・ギュント」やピアノ協奏曲イ短調、ホルベア組曲など。

ピアノ曲の「トロルドハウゲンの婚礼の日」を弾いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

彼の代表作となる「ピアノ協奏曲イ短調」を初見で弾いた(!)フランツ・リスト(Franz Liszt, 1811-1886)は、第3楽章のある箇所で「あぁ、これこそ北欧だね」とグリーグの音楽を称賛しています。

愛妻家としても有名で、グリーグはたくさんの歌曲を書いていますが、ほとんどが、歌手であった奥さんのための作品です。

手のひらサイズのカエルの置き物や子豚のぬいぐるみを終生大切にしていて、寝るときも一緒だったというエピソードは、彼の音楽を聴くと感じる繊細さや優しさ、ほのかな寂しさとぬくもりを思い起こさせます。

小澤征爾さんで聴くグリーグ

ホルベアの時代から

小澤征爾さんが水戸室内管弦楽団と演奏した、組曲「ホルベアの時代から」(ホルベルク組曲)をお届けします。

ホルベアというのは、ノルウェー出身の作家ルズヴィ・ホルベア(Ludvig Holberg, 1684 – 1754)のこと。

この作家が生きていた時代の音楽のスタイルで作曲したことから、こうした題名になっています。

もとはピアノ曲でしたが、弦楽合奏版もつくられました。

( Apple Music↑ ・ Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)

33:ジャン・シベリウス(Jean Sibelius、1865-1957)

晩年の30年間は沈黙

ノルウェーにグリーグが登場した20年ほど後、フィンランドにも大作曲家が現れます。

ジャン・シベリウス(Jean Sibelius、1865-1957)です。

大作曲家は短命、というイメージがあるかもしれませんが、シベリウスは91歳までの長寿を全うしました。

“ 酒やたばこをやめるように医者から何度も言われたが、そう言っていた医者たちのほうが先に亡くなってしまった ”なんて言葉も残しています。

母国への愛国心が反映された「フィンランディア」などの交響詩、全7曲の交響曲、ヴァイオリン協奏曲などの名作を生み出しました。

シベリウスは91年という長寿にめぐまれましたが、晩年の約30年間、いっさい作品を発表しなかったことでも知られています。

一説では、第8番となる新作の交響曲を書きつづけていたようですが、第7番を超えるものになっていないということで、最終的には跡形もなく焼却、破棄されてしまったようです。

小澤征爾さんで聴くシベリウス

ヴァイオリン協奏曲ニ短調

シベリウスのもともとの夢はヴァイオリニストになることでした。

しかしながら、その夢は叶わず、「ヴァイオリニストになる夢をあきらめることが本当につらかった」と、後年、自身の人生をふりかえった言葉も残されています。

そんなシベリウスは、生涯にたった1曲だけ、ヴァイオリン協奏曲を残しています。

古今のヴァイオリン協奏曲のなかでも、屈指の名曲のひとつとして、現在も頻繁に演奏されつづけている名作です。

ここでは、小澤征爾さんがまだボストン交響楽団の音楽監督になるまえ、30代のころに、潮田益子(うしおだ・ますこ、1942 – 2013)さんをソリストに、日本フィルハーモニー交響楽団と録音したものをご紹介します。

潮田益子さんは、後年、サイトウ・キネン・オーケストラのコンサート・マスターのひとりとしても活躍されました。

1971年、杉並公会堂での録音。

( Apple Music↑ ・ Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)

34:ジャコモ・プッチーニ(Giacomo Puccini、1858-1924)

イタリア・オペラの巨匠

イタリア・オペラの王様といえばジュゼッペ・ヴェルディ(Giuseppe Verdi、1813-1901)ですが、そのあとの時代の、最も重要なオペラ作曲家がジャコモ・プッチーニ(Giacomo Puccini、1858-1924)です。

ヴェルディの歌劇「アイーダ」を聴いて、オペラ作曲家をめざすようになったプッチーニ。

「ラ・ボエーム」「トスカ」「蝶々夫人」「ジャンニ・スキッキ」、未完におわった「トゥーランドット」などの名作を生み出しました。

プッチーニの作品は、「トスカ」の“ 歌に生き、恋に生き ” や “ 星は光りぬ ”、あるいは「トゥーランドット」の“ 誰も寝てはならぬ ”などの名アリアに代表されるように、メロディーが非常に印象的で魅力的。

それだけでなく、オーケストラの扱いには独自の色彩感もあり、また、同時代のシェーンベルクを先んじて評価するなど、多面的な芸術家でもありました。

小澤征爾さんで聴くプッチーニ

「マノン・レスコー」第3幕への間奏曲

小澤征爾さんが1997年に録音した「プッチーニ・アルバム」は、フィレンツェ5月音楽祭管弦楽団を指揮した珍しいアルバム。

プッチーニの「トスカ」&「マノン・レスコー」の抜粋が収められています。

ここでは、オーケストラだけで演奏される「マノン・レスコー」第3幕への間奏曲をどうぞ。

5分ほどの短い時間のなかに、プッチーニの抒情性とドラマ性が凝縮された名曲です。

( Apple Music↑ ・ Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)

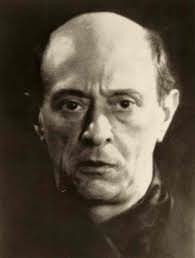

35:アルノルト・シェーンベルク(Arnold Schönberg, 1874-1951)

まったくの新しい音楽をもとめて

20世紀初頭、音楽の都ウィーンにおいて「新ウィーン楽派」といわれる、前衛的な作風の作曲家たちが登場してきます。

その筆頭となるのが、アルノルト・シェーンベルク(Arnold Schönberg, 1874-1951)です。

彼は「十二音音楽」という、ド・ド#・レ・レ#~シまでの音階上の12の音を1つずつ使って「音列」をつくり、それをもとに作品を構築するという、まったく新しい音楽語法を開拓しました。

弟子のアントン・ウェーベルン(Anton Webern, 1883-1945)、アルバン・ベルク(Alban Berg, 1885-1935)のふたりとともに「新ウィーン楽派」と呼ばれ、十二音技法、調性を否定した無調の音楽を生み出しました。

シェーンベルクを初めて聴くときには、「浄夜(清められた夜)」や「ペレアスとメリザンド」、「グレの歌」などの、まだ後期ロマン派の香りが残っている時期の作品から入る方が親しみやすいです。

小澤征爾さんで聴くシェーンベルク

小澤征爾さんは、師匠であるカラヤン(Herbert von Karajan, 1908-1989)の影響もあってか、新ウィーン楽派の作品を意外ととりあげていました。

なかでも、サイトウ・キネン・オーケストラの弦楽セクションとやったシェーンベルクの「浄夜」は、その美しい演奏が当時たいへん話題になり、私もテレビで観て、おおいに魅了されました。

あの演奏で初めてシェーンベルクの音楽に惹かれたというひとも、きっと少なくないはずです。

( Apple Music↑ ・ Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)

オンライン配信の聴き方

♪このブログではオンライン配信の音源も積極的にご紹介しています。

現状、Apple Music アップル・ミュージックがいちばんおすすめのサブスクです。

➡【2024年】クラシック音楽サブスクはApple Music Classicalがいちばんお薦め

Amazon Musicアマゾン・ミュージックも配信されている音源の量が多く、お薦めできます。

■Amazonでクラシック音楽のサブスクを~スマホは音の図書館

♪お薦めのクラシックコンサート

➡「コンサートに行こう!お薦め演奏会」

♪実際に聴きに行ったコンサートの感想・レビュー

➡「コンサートレビュー♫私の音楽日記」

♪クラシック音楽にまつわるTシャツ&トートバッグを制作&販売中

➡Tシャツトリニティというサイトで公開中(クリックでリンク先へ飛べます)